La geopolítica de la corrupción

Sencillo resumen hecho con Chatgpt. (Verificar. Puede contener errores)

Cuales son las acusaciones de corrupción que penden sobre Netanyahu?

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, enfrenta desde hace varios años tres causas judiciales por corrupción, conocidas en conjunto como los “casos 1000, 2000 y 4000”. Los procesos comenzaron formalmente en 2020, aunque las investigaciones se remontan a años anteriores. Te resumo cada una:

🧾 Caso 1000 – “Regalos de millonarios”

Acusación: fraude y abuso de confianza.

Hechos:

Netanyahu y su esposa Sara habrían recibido lujosos regalos (puros, champán, joyas, etc.) por un valor estimado de más de 700.000 NIS (unos 180.000 €) de empresarios adinerados, entre ellos el productor de Hollywood Arnon Milchan y el magnate australiano James Packer.

A cambio, Netanyahu habría realizado o intentado realizar favores políticos en beneficio de esos empresarios, como interceder en temas fiscales o de visado.

Defensa: Netanyahu afirma que se trató de regalos entre amigos, sin contrapartidas políticas.

🗞️ Caso 2000 – “Negocios con el diario Yedioth Ahronoth”

Acusación: fraude y abuso de confianza.

Hechos:

Netanyahu habría negociado con Arnon Mozes, editor del influyente diario israelí Yedioth Ahronoth, para recibir una cobertura mediática más favorable.

A cambio, el primer ministro habría prometido limitar la difusión de un diario rival, Israel Hayom, financiado por su aliado el multimillonario Sheldon Adelson.

Defensa: Netanyahu sostiene que las conversaciones nunca se concretaron y que no se tomaron medidas reales, por lo que no habría delito.

💻 Caso 4000 – “El caso Bezeq-Walla” (el más grave)

Acusación: soborno, fraude y abuso de confianza.

Hechos:

Se alega que Netanyahu, cuando también era ministro de Comunicaciones, otorgó beneficios regulatorios valorados en cientos de millones de dólares al grupo de telecomunicaciones Bezeq, propiedad de Shaul Elovitch.

A cambio, el portal de noticias Walla! (también de Elovitch) habría ofrecido cobertura positiva para Netanyahu y su familia.

Este es el único caso en el que se le imputa formalmente soborno, el cargo más grave.

⚖️ Estado actual de los procesos (a octubre de 2025)

Los tres casos siguen en juicio en el Tribunal de Distrito de Jerusalén.

Netanyahu ha intentado dilatar o suspender el juicio, argumentando persecución política.

En 2024, hubo negociaciones de un posible acuerdo judicial (“plea bargain”), pero no prosperaron.

El juicio continúa, aunque el proceso avanza muy lentamente, en parte por la guerra en Gaza y su impacto político interno.

🧩 En resumen:

Caso Tipo de cargo Acusaciones principales Estado 1000 Fraude, abuso de confianza Regalos de empresarios a cambio de favores En juicio 2000 Fraude, abuso de confianza Pactos con editor de prensa por cobertura favorable En juicio 4000 Soborno, fraude, abuso de confianza Beneficios a Bezeq a cambio de cobertura favorable en Walla! En juicio

Yo: Terrorífico 😄(risa irónica). Comparando con las de los políticos argentinos y españoles...

Ya que estamos pregunto lo mismo sobre otros líderes mundiales:

Buena pregunta — te resumo los casos y acusaciones (o la falta de ellas) contra cada uno:

🇩🇪 Angela Merkel (Alemania)

Situación general:

No existen casos judiciales de corrupción abiertos contra Angela Merkel, ni durante ni después de su mandato (2005–2021).Reputación:

Es considerada una de las líderes más íntegras y austeras de Europa. En más de 16 años en el poder, nunca se la implicó personalmente en enriquecimiento ilícito ni sobornos.Controversias menores:

Algunos miembros de su partido (CDU/CSU) estuvieron envueltos en escándalos (por ejemplo, el “Maskenskandal” durante la pandemia, sobre comisiones por contratos de mascarillas), pero Merkel no tuvo participación.

Se le criticó a veces por su cercanía pragmática con grandes empresas o con Rusia en materia energética (caso Nord Stream), pero sin indicios de corrupción personal.

🇫🇷 Emmanuel Macron (Francia)

Situación general:

Macron no está acusado formalmente de corrupción, pero sí ha enfrentado investigaciones políticas y mediáticas sobre posibles irregularidades o conflictos de intereses:Caso McKinsey (2022–2023):

La Fiscalía Nacional Financiera francesa abrió una investigación por “favoritismo y financiación irregular” respecto a contratos millonarios entre el Estado francés y la consultora estadounidense McKinsey, que había trabajado en sus campañas electorales.

👉 No hay imputación directa contra Macron, pero se investiga si su gobierno favoreció indebidamente a McKinsey.Donaciones de campaña y relaciones con grandes empresarios:

Ha recibido críticas por su cercanía con círculos financieros y su etapa anterior como banquero en Rothschild, aunque no se ha probado corrupción.

En resumen: sin condenas ni imputaciones directas, pero bajo escrutinio por posible tráfico de influencias.

🇭🇺 Viktor Orbán (Hungría)

Situación general:

Orbán y su entorno sí han sido objeto de acusaciones y sanciones por corrupción a nivel europeo.Principales acusaciones:

Desvío de fondos europeos:

Numerosas investigaciones (incluyendo de la Oficina Antifraude de la UE, OLAF) han señalado malversación de fondos comunitarios por parte de empresas vinculadas a familiares y aliados de Orbán.Ejemplo: su yerno, István Tiborcz, fue implicado en contratos de alumbrado público con fondos europeos.

Corrupción sistémica:

La Comisión Europea ha descrito a Hungría como un país con “corrupción institucionalizada”, donde las empresas cercanas al partido Fidesz reciben de manera habitual contratos públicos.En 2022, la UE retuvo fondos a Hungría por este motivo (mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho).

Consecuencias:

Aunque Orbán no ha sido personalmente condenado, su gobierno es considerado por Bruselas como capturado por intereses privados y clientelismo político.

✅ Resumen

Líder Acusaciones formales Tipo de irregularidad Estado actual Angela Merkel ❌ Ninguna — Sin casos Emmanuel Macron ⚠️ Investigaciones en curso Contratos públicos (McKinsey) Sin imputación Viktor Orbán ✅ Sí (a nivel UE) Corrupción sistémica y fondos europeos En disputa con la UE

¿Quieres que te incluya también a otros líderes europeos recientes, como Pedro Sánchez, Boris Johnson o Giorgia Meloni, para comparar el panorama político actual?

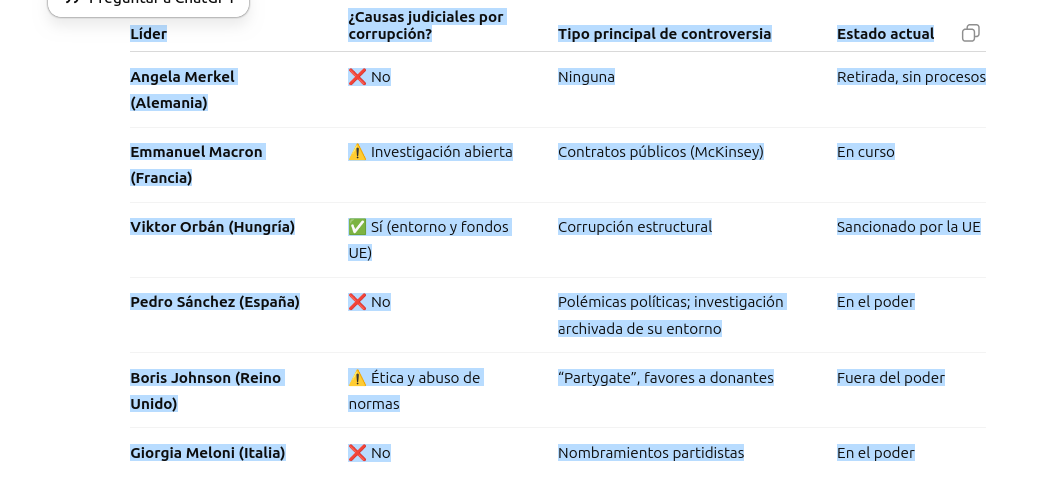

Perfecto 👍 — aquí tienes un panorama comparativo de los principales líderes europeos recientes, incluyendo Pedro Sánchez (España), Boris Johnson (Reino Unido) y Giorgia Meloni (Italia), junto con los tres anteriores (Merkel, Macron, Orbán).

🇪🇸 Pedro Sánchez (España)

Situación general:

Pedro Sánchez no está acusado de corrupción ni enfrenta causas judiciales personales.Controversias políticas:

Algunos casos que afectaron a su entorno o partido (PSOE):

“Caso Tito Berni” (2023): presunta trama de sobornos que involucró a un exdiputado socialista (Juan Bernardo Fuentes Curbelo), pero sin relación con Sánchez.

Subvenciones a empresas dirigidas por su esposa, Begoña Gómez: fue objeto de una investigación judicial por posible tráfico de influencias, archivada por falta de pruebas en 2024.

Acusaciones políticas (no judiciales): la oposición lo critica por uso partidista de medios públicos o pactos políticos con independentistas, pero no son delitos de corrupción.

Resumen: reputación relativamente limpia en lo penal, con polémicas de tipo político y mediático.

🇬🇧 Boris Johnson (Reino Unido)

Situación general:

No hay casos de corrupción económica probada contra él, pero sí múltiples escándalos éticos y de integridad.Principales controversias:

“Partygate”: fiestas ilegales en Downing Street durante la pandemia, cuando regían estrictas restricciones sanitarias. Le costó el cargo en 2022.

Uso de dinero público: investigado por presunto uso indebido de fondos para renovar su residencia oficial y por favores a donantes (contratos y títulos honoríficos).

Lobby y transparencia: acusado de permitir trato preferente a empresarios cercanos, pero sin condenas judiciales.

Resumen: más bien un historial de mala conducta política y abuso de normas, no de corrupción financiera directa.

🇮🇹 Giorgia Meloni (Italia)

Situación general:

Meloni no tiene causas por corrupción ni antecedentes judiciales.Contexto político:

Su partido (Hermanos de Italia) creció en reacción a los escándalos históricos de corrupción italiana (Tangentopoli, etc.). Ella se presenta como figura de “honestidad y orden”.Controversias menores:

Acusaciones de nombramientos partidistas en medios públicos o instituciones, algo habitual en Italia, pero sin delitos probados.

Resumen: reputación personal relativamente limpia, aunque su gobierno recibe críticas por nepotismo y favoritismo ideológico.

🇩🇪 Angela Merkel

Sin casos judiciales ni sospechas de corrupción personal.

Considerada ejemplo de austeridad y transparencia en Europa.

🇫🇷 Emmanuel Macron

Investigado (no imputado) por posible favoritismo hacia McKinsey y por financiación electoral irregular, aún en curso.

🇭🇺 Viktor Orbán

Sí existen acusaciones de corrupción sistémica, especialmente malversación de fondos europeos a favor de su entorno.

Hungría ha sufrido suspensión parcial de fondos de la UE por este motivo.

🧭 Resumen comparativo

¿Quieres que amplíe esto con líderes fuera de la UE pero europeos, como Putin, Zelenski o Erdoğan, para ver el contraste entre democracias liberales y regímenes más autoritarios?

Excelente observación 👏 — sí, Keir Starmer es el actual primer ministro del Reino Unido (desde julio de 2024). Hasta el momento, no existen acusaciones de corrupción ni causas judiciales en su contra.

Te detallo su situación y contexto:

🇬🇧 Keir Starmer (Reino Unido)

Cargo: Primer ministro desde julio de 2024

Partido: Laborista (Labour Party)

🧾 Antecedentes y reputación

Antes de entrar plenamente en política, Starmer fue Director de la Fiscalía Pública (Director of Public Prosecutions, DPP) entre 2008 y 2013.

→ Esto lo proyectó como un jurista serio y con perfil ético, más que como político tradicional.En general, tiene fama de ser cauto, disciplinado y legalista, incluso dentro de su propio partido.

⚖️ Causas o investigaciones

No hay casos de corrupción ni enriquecimiento ilícito conocidos.

Ha sido objeto de una investigación menor en 2022, conocida como “Beergate”:

Se le acusó de haber bebido cerveza y comido con su equipo durante el confinamiento por COVID (similares a las fiestas del “Partygate” de Boris Johnson).

La policía investigó y lo exoneró completamente, concluyendo que no violó la ley.

💼 Controversias políticas (no judiciales)

Críticas internas en el Partido Laborista:

Algunos sectores lo acusan de expulsar o marginar a figuras de izquierda (como Jeremy Corbyn) y de acercarse demasiado al establishment financiero, pero no son cuestiones de corrupción.Donaciones al partido:

Su equipo ha sido transparente en la publicación de donaciones recibidas, sin indicios de irregularidades.

✅ Resumen

Aspecto Situación Causas judiciales Ninguna Escándalos éticos “Beergate” (cerrado sin sanción) Acusaciones de corrupción Ninguna Reputación general Alta integridad, estilo tecnocrático y sobrio

En síntesis:

👉 Keir Starmer es, hasta ahora, uno de los líderes europeos sin mácula de corrupción.

Su

perfil es más el de un funcionario judicial serio que el de un político

carismático, y ha construido su autoridad precisamente sobre esa imagen

de honestidad y rigor legal.

¿Quieres que te incluya también un resumen del historial de corrupción o ética de los principales líderes actuales de la UE (Ursula von der Leyen, Scholz, Tusk, etc.) para completar el panorama continental?

El anterior a Keir Starmer fue Rishi Sunak, del Partido Conservador (Tory).

Te resumo su perfil y las polémicas principales:

🇬🇧 Rishi Sunak

Cargo: Primer ministro del Reino Unido

Periodo: octubre de 2022 – julio de 2024

Partido: Conservador (Tory)

⚖️ Causas judiciales

No fue acusado de corrupción ni tuvo causas penales.

Sin embargo, sí enfrentó varias controversias éticas y de transparencia.

💼 Principales controversias

Conflictos de intereses (negocios familiares):

Su esposa, Akshata Murty, es heredera del multimillonario cofundador de Infosys, una gran empresa tecnológica india.

En 2022 se reveló que ella mantenía el estatus de “non-domiciled” en Reino Unido, lo que le permitía evadir impuestos británicos sobre rentas en el extranjero.

Aunque era legal, causó escándalo político: se la acusó de aprovechar un vacío legal mientras su marido subía impuestos a los británicos.

Ella acabó renunciando voluntariamente a ese beneficio fiscal.

Declaraciones patrimoniales:

Sunak y su esposa son una de las parejas más ricas del Reino Unido, con una fortuna superior a la del propio rey Carlos III.

Fue criticado por falta de conexión con la clase media durante una crisis de inflación y recortes.

Multa por violar reglas COVID:

Recibió una multa policial por asistir a un evento en Downing Street durante el confinamiento, cuando era ministro de Finanzas bajo Boris Johnson.

Considerado un incidente menor, pero dañó su imagen de “tecnócrata intachable”.

🧾 Balance

Aspecto Situación Causas judiciales Ninguna Conflictos de intereses Sí (negocios familiares y fiscalidad) Multas o sanciones Multa leve por COVID Corrupción o sobornos No Reputación Rica en tecnocracia, pero dañada por percepción de privilegio

En resumen:

👉 Rishi Sunak no fue acusado de corrupción, pero su gestión estuvo marcada por cuestiones éticas y de imagen, más que por delitos.

Fue visto como un líder competente, pero elitista y distante del electorado común, lo que contribuyó a la derrota conservadora frente a Keir Starmer en 2024.

¿Quieres que te haga una línea de tiempo breve de los primeros ministros británicos recientes (de Cameron a Starmer) con sus escándalos o logros más relevantes?

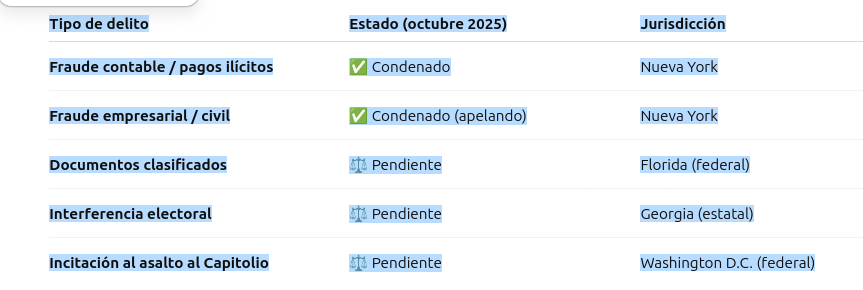

Muy buena pregunta — el caso de Donald Trump 🇺🇸 es único en el mundo democrático moderno por la cantidad y gravedad de los procesos judiciales que enfrenta (algunos por corrupción o abuso de poder, otros por delitos económicos y electorales).

Aquí tienes un resumen detallado y actualizado (a octubre de 2025) 👇

🇺🇸 Donald J. Trump

Cargos:

Presidente de EE.UU. (2017–2021)

Candidato republicano nuevamente en 2024

⚖️ Principales causas judiciales

1. 🏛️ Caso de documentos clasificados (Florida)

Acusación: retención ilegal de documentos ultrasecretos tras dejar la Casa Blanca y obstrucción a la justicia.

Detalles: el FBI halló en su residencia de Mar-a-Lago (Florida) cientos de documentos clasificados.

Estado (2025): juicio pendiente; se retrasó varias veces por apelaciones de su defensa.

Delitos imputados: 40 cargos federales.

2. 🗳️ Caso de interferencia electoral en Georgia

Acusación: intento de revertir ilegalmente los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia.

Prueba clave: llamada grabada pidiendo a un funcionario electoral “encontrar 11.780 votos”.

Estado (2025): proceso abierto en la justicia estatal de Georgia (Fulton County).

Delitos: asociación ilícita y presión a autoridades electorales.

3. 💰 Caso de soborno y falsificación de registros (Nueva York)

Acusación: pago encubierto a la actriz Stormy Daniels para comprar su silencio sobre una relación extramatrimonial durante la campaña de 2016.

Delitos: falsificación de registros contables para ocultar el pago.

Estado: condenado en mayo de 2024 — fue el primer expresidente estadounidense condenado penalmente.

Pena pendiente de apelación.

4. 🏦 Caso de fraude civil (Trump Organization, Nueva York)

Acusación: inflar el valor de sus propiedades para obtener préstamos y ventajas fiscales.

Resultado: en 2024, un tribunal de Nueva York lo declaró responsable de fraude empresarial.

Se le ordenó pagar más de 350 millones de dólares en multas y se le prohibió dirigir empresas en Nueva York por varios años.

Apelación: en trámite.

5. 🧑🤝🧑 Asalto al Capitolio (6 de enero de 2021)

Acusación: incitación a la insurrección y obstrucción del Congreso.

Estado: caso federal abierto en Washington D.C.; proceso en curso.

Importancia: podría inhabilitarlo políticamente si se confirmara culpabilidad.

💼 Resumen de causas

💬 Otras controversias y acusaciones

Conflictos de intereses durante la presidencia:

Negocios familiares siguieron beneficiándose del cargo (hoteles, marcas, golf resorts).

No se deshizo formalmente de sus empresas, lo que generó sospechas de enriquecimiento indirecto.

Uso del poder presidencial:

Acusado en dos impeachments (juicios políticos):

2019: abuso de poder y obstrucción del Congreso (caso Ucrania).

2021: incitación a la insurrección (Capitolio).

En ambos casos fue absuelto por el Senado, gracias a mayoría republicana.

⚖️ Resumen global

Aspecto Situación Condenas penales ✅ Sí (caso Stormy Daniels) Condenas civiles ✅ Sí (fraude empresarial) Procesos abiertos ⚖️ Tres principales aún en curso Impeachments 2 (ambos absuelto) Corrupción económica directa (sobornos) No probada, pero sí abuso de poder y fraude Reputación Extremadamente polarizada: para sus seguidores víctima política; para sus críticos, símbolo de impunidad y corrupción

En resumen:

👉 Trump es el expresidente con más causas judiciales de la historia de EE.UU., y varios tribunales ya lo han declarado culpable en el ámbito civil y penal.

Aun así, mantiene apoyo político importante, lo que convierte sus procesos en un tema de fuerte polarización nacional.

¿Quieres que te haga una comparación entre Trump y otros líderes con problemas judiciales (como Netanyahu, Berlusconi o Lula da Silva)? Podría mostrarte cómo cada país trata judicialmente a sus exmandatarios.

Excelente pregunta 👏 — el caso del primer ministro Narendra Modi 🇮🇳 es muy distinto de los de Trump o Netanyahu: no tiene causas judiciales personales por corrupción, pero sí existen acusaciones políticas y denuncias de abusos de poder, favoritismo económico y represión de la oposición.

Veamos todo en contexto 👇

🇮🇳 Narendra Modi

Cargo: Primer ministro de la India desde 2014 (reelegido en 2019 y 2024).

Partido: Bharatiya Janata Party (BJP, nacionalista hindú).

⚖️ Situación judicial

Sin causas penales por corrupción personal.

Nunca ha sido imputado ni condenado por delitos económicos.Su imagen pública se basa precisamente en la austeridad personal y el discurso anticorrupción, muy popular entre su base nacionalista.

💼 Controversias y acusaciones políticas

1. 🏗️ Favoritismo hacia grandes conglomerados (“crony capitalism”)

Periodistas y opositores acusan a Modi de favorecer a empresarios cercanos al BJP, especialmente:

Gautam Adani, dueño del grupo Adani, uno de los más poderosos de Asia.

Se denunció que el grupo recibió contratos públicos, concesiones y facilidades estatales durante los gobiernos de Modi.

En 2023, el informe Hindenburg Research acusó al grupo Adani de fraude bursátil y manipulación de acciones, lo que generó protestas y pedidos de investigación parlamentaria sobre posibles vínculos con Modi.

El gobierno bloqueó varios intentos de investigar formalmente el asunto.

👉 No hay pruebas directas contra Modi, pero sí sospechas de protección política a empresarios aliados.

2. 🕊️ Represión de la oposición y manipulación institucional

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian:

Uso selectivo de organismos anticorrupción (como la Enforcement Directorate o el CBI) para perseguir a líderes opositores, mientras no se investiga a aliados del BJP.

Arrestos o causas dudosas contra figuras del Congreso Nacional Indio y del partido Aam Aadmi.

Congelación de fondos del principal partido opositor antes de las elecciones de 2024.

👉 Esto se considera corrupción política institucional, aunque no de tipo económico.

3. 🕋 Viejas acusaciones por violencia sectaria (Gujarat, 2002)

Cuando Modi era ministro jefe del estado de Gujarat, se produjeron disturbios entre hindúes y musulmanes con más de 1.000 muertos.

Fue acusado de no impedir —o incluso tolerar— la violencia.

La justicia india lo exoneró en 2012 por falta de pruebas directas, pero organismos internacionales siguieron cuestionando su papel moral y político.

🧾 Resumen

Tipo de acusación Estado Comentario Corrupción personal (sobornos, fraude) ❌ No hay casos Ninguna evidencia judicial Favoritismo empresarial (Adani, Reliance) ⚠️ Acusaciones políticas Sin investigación efectiva Uso político de la justicia ✅ Denunciado por ONGs Sí, afecta a opositores Violencia sectaria (Gujarat 2002) ⚖️ Exonerado Cuestionado éticamente

🌍 Reputación internacional

Apoyos: visto por muchos indios como un líder fuerte y nacionalista que modernizó infraestructuras y redujo burocracia.

Críticas: acusado de autoritarismo blando, discriminación religiosa contra musulmanes, y captura de medios y justicia.

En los índices de libertad de prensa y corrupción (Transparency International), India ha retrocedido durante sus gobiernos.

✅ En síntesis

Modi no está acusado de corrupción personal, pero su gobierno muestra patrones de clientelismo y abuso de poder político:

protege a aliados económicos, usa organismos anticorrupción selectivamente y debilita instituciones democráticas.

¿Quieres que te haga una tabla comparativa entre Modi, Netanyahu, Trump y Orbán, que son los cuatro líderes más señalados por “corrupción de sistema” (más política que económica)?

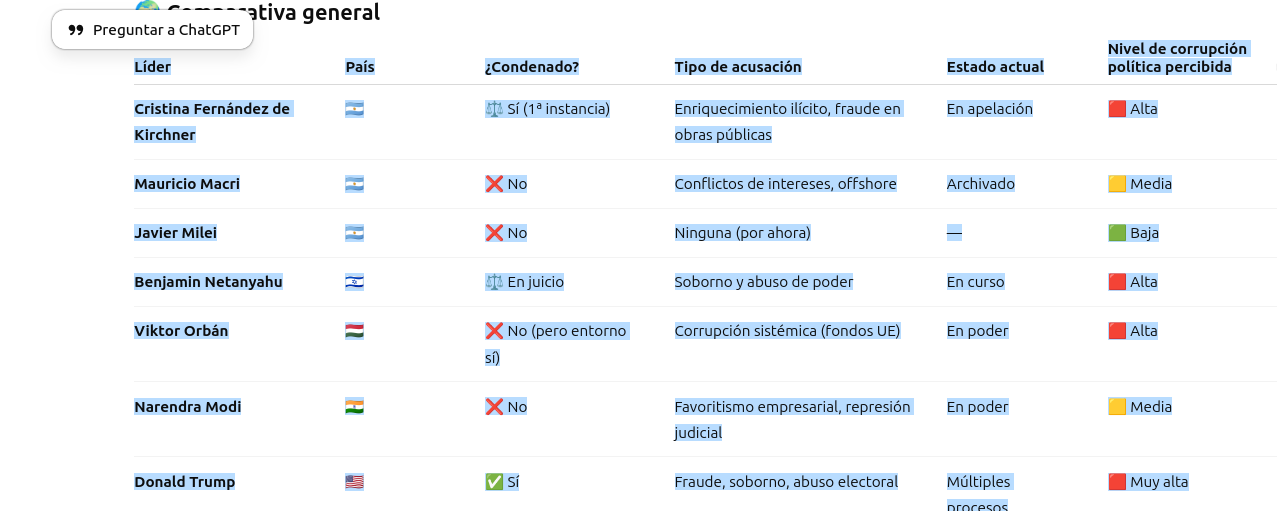

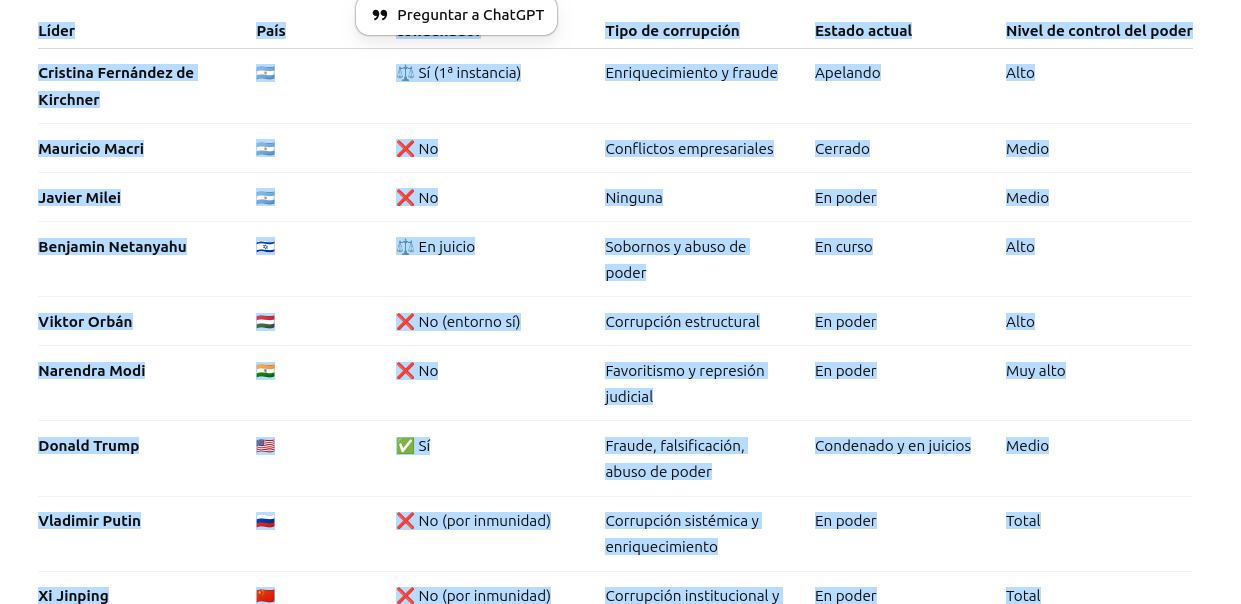

Excelente 👏 — vamos a hacer una comparativa completa que incluya a los casos de Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Viktor Orbán, Narendra Modi, y los tres grandes líderes argentinos recientes: Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Javier Milei.

La clave es distinguir entre:

🟥 Corrupción personal o económica directa (enriquecimiento ilícito, sobornos, malversación).

🟨 Corrupción política o institucional (uso del poder para favorecer aliados, persecución selectiva, manipulación judicial o mediática).

🟩 Sin casos judiciales ni acusaciones serias.

🇦🇷 Cristina Fernández de Kirchner

Cargos: Presidenta (2007–2015), Vicepresidenta (2019–2023).

Partido: Frente para la Victoria / Kirchnerismo (Peronismo).

⚖️ Casos judiciales

Causa “Vialidad”

Acusada de asignar obras públicas a Lázaro Báez, empresario allegado, mediante sobreprecios.

En 2022 fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos por administración fraudulenta.

Apeló la sentencia, por lo que no está firme.

Otras causas:

“Los Sauces” y “Hotesur” (blanqueo y alquileres a empresarios favorecidos por el Estado) — cerradas o sobreseídas.

“Dólar Futuro” — archivada.

🧾 Evaluación

Causa firme: no (todas en apelación).

Corrupción personal: sí, según fallo judicial en primera instancia.

Discurso político: sostiene que es persecución judicial (“lawfare”).

Reputación: polarizadísima: para sus seguidores víctima política, para sus críticos símbolo de corrupción estructural.

🇦🇷 Mauricio Macri

Cargo: Presidente (2015–2019).

Partido: Propuesta Republicana (PRO).

⚖️ Casos judiciales

Panama Papers (2016):

Figuró como director de empresas offshore (Fleg Trading y Kagemusha).

Alegó que no manejaba fondos ni recibió beneficios.

La justicia argentina lo sobreseyó.

Espionaje ilegal a opositores y familiares de víctimas del ARA San Juan:

Investigado por haber permitido espionaje ilegal durante su gobierno.

Procesado en 2021, sobreseído en 2023.

Acusaciones de favoritismo económico:

Durante su presidencia, el grupo familiar Socma y Autopistas del Sol recibieron beneficios contractuales.

No hubo condenas.

🧾 Evaluación

Corrupción personal: no probada judicialmente.

Conflictos de intereses y favoritismo empresarial: sí, recurrentes.

Reputación: más asociada a conflictos éticos y económicos, no a sobornos.

🇦🇷 Javier Milei

Cargo: Presidente desde diciembre de 2023.

Partido: La Libertad Avanza.

⚖️ Situación actual

Sin causas judiciales ni acusaciones de corrupción.

Lleva menos de dos años en el poder.

Su discurso se basa en denunciar la “casta política corrupta”.

No obstante, enfrenta:

Denuncias mediáticas por uso discrecional de fondos públicos en viajes, viáticos y contratos con asesores cercanos, pero sin causas penales.

Acusaciones políticas por falta de transparencia en designaciones y vínculos con empresarios que apoyan sus políticas de privatización.

🧾 Evaluación

Corrupción personal: no.

Riesgos institucionales: señalados por concentración de poder, pero aún sin pruebas.

Reputación: limpia judicialmente, controvertida políticamente.

🇮🇱 Benjamin Netanyahu

Cargo: Primer ministro (1996–1999; 2009–2021; 2022–actualidad).

Causas activas:

Caso 1000: regalos y beneficios de empresarios a cambio de favores.

Caso 2000: negociación con medios para cobertura favorable.

Caso 4000: ventajas regulatorias a una empresa de telecomunicaciones (Bezeq) a cambio de apoyo mediático.

👉 Juicio en curso por soborno, fraude y abuso de confianza.Niega los cargos y denuncia persecución judicial.

🇭🇺 Viktor Orbán

Sin causas personales, pero su gobierno está acusado de corrupción sistémica: desvío de fondos europeos y contratos públicos a su entorno (yerno, empresarios aliados).

La UE ha congelado fondos a Hungría por estas prácticas.

Representa un modelo de “corrupción de Estado”, no individual.

🇮🇳 Narendra Modi

Sin causas personales ni penales.

Acusado políticamente de favorecer a grandes conglomerados (Adani, Reliance).

Señalado por represión de opositores y captura institucional, pero sin enriquecimiento ilícito probado.

🇺🇸 Donald Trump

Sí tiene condenas y causas judiciales múltiples:

✅ Condenado penalmente (caso Stormy Daniels).

✅ Condenado civilmente por fraude empresarial.

⚖️ En juicio por documentos secretos, interferencia electoral y asalto al Capitolio.

Reputación: símbolo de corrupción política y legal impunidad para sus críticos; víctima del “sistema” para sus seguidores.

En síntesis:

Cristina Kirchner, Netanyahu y Trump son los únicos con condenas o juicios formales por corrupción o fraude.

Orbán y Modi tienen corrupción política estructural, no personal.

Macri y Milei (hasta ahora) no tienen condenas, aunque el primero sí conflictos éticos y el segundo críticas por transparencia.

¿Quieres que te prepare un mapa mundial visual (tipo infografía) mostrando los principales líderes actuales y recientes con causas o acusaciones de corrupción por regiones (América, Europa, Asia)?

Excelente — incluir a Vladimir Putin (Rusia) y Xi Jinping (China) completa el panorama mundial, porque ambos representan formas de corrupción distintas de las democracias occidentales: no tanto personales o judiciales (porque sus sistemas no las permiten), sino estructurales y encubiertas por el poder del Estado.

Vamos caso por caso 👇

🇷🇺 Vladimir Putin

Cargo: Presidente de Rusia (1999–2008, 2012–actualidad).

Partido: Rusia Unida.

⚖️ Situación judicial

Nunca fue investigado ni acusado formalmente dentro de Rusia, porque:

El sistema judicial no es independiente.

La Constitución y las leyes le otorgan inmunidad total mientras ejerza la presidencia.

En consecuencia, no existen causas judiciales internas por corrupción o enriquecimiento ilícito.

💰 Acusaciones de corrupción y enriquecimiento personal

Diversas investigaciones internacionales (no judiciales) —como las del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Panama Papers, Pandora Papers o informes de Navalny— lo vinculan a una enorme red de riqueza oculta:

Mansiones, yates y empresas controladas a través de testaferros y oligarcas leales.

Su fortuna personal estimada por fuentes occidentales oscila entre $50.000 y $200.000 millones de dólares, aunque no hay documentos oficiales que lo prueben.

La corrupción en Rusia es sistémica: empresas estatales, contratos públicos y recursos naturales (gas, petróleo, defensa) están controlados por aliados del Kremlin, quienes devuelven lealtad política.

🧾 Síntesis

Tipo de corrupción Situación Personal (enriquecimiento) Muy probable, pero sin juicios posibles Corrupción institucional Extrema (captura total del Estado) Justicia independiente No existe Reputación internacional Considerado uno de los líderes más corruptos del mundo moderno

🇨🇳 Xi Jinping

Cargo: Presidente de la República Popular China (desde 2013).

Partido: Partido Comunista Chino (PCCh).

⚖️ Situación judicial

Sin causas personales.

El sistema chino no contempla investigaciones judiciales contra el máximo líder.

En la práctica, Xi está por encima de la ley dentro de China.

💼 Campaña anticorrupción

Desde su llegada al poder, Xi lanzó una amplia “campaña anticorrupción” (2013–presente), con:

Más de 4 millones de funcionarios sancionados o encarcelados.

Caída de altos cargos del Ejército, grandes empresas estatales y el propio Partido.

Oficialmente, busca limpiar el sistema; en la práctica, también ha servido para eliminar rivales políticos dentro del PCCh.

🏗️ Acusaciones y controversias

No se han probado enriquecimientos personales, pero:

Investigaciones periodísticas (ej. ICIJ, New York Times) revelaron que familiares de Xi (especialmente su cuñado y su hija) tuvieron inversiones multimillonarias y sociedades offshore, presumiblemente beneficiadas por su entorno político.

Estas informaciones fueron censuradas dentro de China.

Observadores internacionales señalan una corrupción estructural del sistema chino:

Empresas estatales, partidos locales y grandes contratistas operan bajo un sistema de favores, lealtades y control político, más que bajo normas de transparencia.

🧾 Síntesis

Tipo de corrupción Situación Personal (enriquecimiento) No probado, pero entorno familiar beneficiado Corrupción institucional Alta (clientelismo y control político) Uso político de la justicia Sí, para purgar rivales Imagen pública “Luchador anticorrupción” dentro de China; “autócrata” fuera

🌍 Resumen comparativo global

🧭 Conclusiones generales

Putin y Xi Jinping representan el modelo de corrupción de Estado autoritaria:

no hay juicios porque ellos controlan la justicia.Netanyahu, Cristina Kirchner y Trump son los casos más claros de líderes democráticos juzgados por corrupción o abuso de poder.

Orbán y Modi encarnan la corrupción política estructural (uso del Estado para premiar aliados).

Macri y Milei, de momento, sin causas ni pruebas directas.

Aquí tienes una ampliación con seis países más de Oriente Medio y Norte de África —Arabia Saudí, Irán, Catar, Irak, Egipto y Turquía— con un resumen de su situación de corrupción y gobernanza. Para cada uno vemos principales indicadores, acusaciones y contexto.

🇸🇦 Arabia Saudí

Indicadores clave:

En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International aparece relativamente mejor en la región (ej., 59 puntos en el ranking MENA según datos de 2024) para el contexto regional. (TheGlobalEconomy.com)

Se realizaron grandes “purgas anticorrupción” en 2017 en las que fueron arrestados decenas de príncipes, ministros y empresarios. (Argaam)

Acusaciones y contexto:

El gobierno de Mohammed bin Salman (MBS) lanzó la comisión anticorrupción, pero también se ha señalado que muchas de esas operaciones sirvieron para consolidar su poder interno. (Wikipedia)

Los arrestos incluían acusaciones como lavado de dinero, sobornos, asignaciones de contratos públicos a compañías vinculadas con la familia real. (The Independent)

Aunque parece haber voluntad formal de “combatir la corrupción”, la transparencia real de los procesos, la independencia judicial o la rendición de cuentas pública es limitada.

¡Por supuesto! A continuación, te presento un perfil actualizado y detallado sobre el asesinato de Jamal Khashoggi, el periodista saudí asesinado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul en 2018:

🇸🇦 Asesinato de Jamal Khashoggi (2018)

Fecha: 2 de octubre de 2018

Lugar: Consulado de Arabia Saudí en Estambul, Turquía

Víctima: Jamal Khashoggi, periodista saudí y columnista del Washington Post

Motivo presunto: Eliminar a un destacado disidente y crítico del gobierno saudí🕵️♂️ Hechos clave

Khashoggi fue atraído al consulado con el pretexto de obtener documentos para su boda con una ciudadana turca.

Una vez dentro, fue asesinado por un escuadrón de 15 agentes saudíes.

Según investigaciones turcas, fue estrangulado y su cuerpo desmembrado; los restos nunca fueron encontrados.

Grabaciones de audio filtradas sugieren que el asesinato fue premeditado y orquestado desde altos niveles del gobierno saudí (Wikipedia).

👤 Responsables y encubrimiento

La CIA y la ONU concluyeron que el príncipe heredero Mohamed bin Salmán (MbS) probablemente ordenó el asesinato.

Arabia Saudí inicialmente negó su implicación, pero luego admitió que fue un “asesinato premeditado”.

En 2020, Arabia Saudí condenó a prisión a ocho personas por el asesinato, aunque sin revelar sus identidades ni detalles del juicio (Reuters).

⚖️ Repercusiones judiciales

Turquía abrió un juicio en ausencia contra 26 ciudadanos saudíes, pero en 2022 suspendió el proceso y transfirió el caso a Arabia Saudí, decisión criticada por organizaciones de derechos humanos (Amnesty International).

La ONU y Amnistía Internacional denunciaron la falta de transparencia y la impunidad en el manejo del caso.

Este asesinato marcó un punto de inflexión en las relaciones internacionales de Arabia Saudí, generando condenas globales y cuestionamientos sobre la política interna del reino.

Resumen:

Un país con un sistema altamente centralizado,

donde la corrupción existe de forma estructural (mezcla de negocios

estatales, intereses familiares, contratos públicos), aunque algunas

medidas anticorrupción visibles han sido implementadas. El problema

principal es que el propio poder controla los mecanismos de control.

🟨 Evaluación: corrupción institucional significativa, aunque de tipo “control interno”.

🇮🇷 Irán

Indicadores clave:

En el CPI de Transparency International aparece con puntuaciones bajas, reflejando que la corrupción es muy percibida. (Al Arabiya English)

Declaraciones oficiales reconocen que “hay corrupción” en múltiples ramas del estado. (KCCU)

Acusaciones y contexto:

El poder real —la oficina de Ali Khamenei, líder supremo— controla grandes fundaciones (“bonyads”), empresas estatales y recursos del estado sin gran supervisión pública. Se le ha señalado como “epicentro de la corrupción”.

Casos concretos de corrupción: por ejemplo, el empresario Babak Zanjani fue condenado por retención de ingresos petroleros. (Wikipedia)

No hay investigación real contra los más altos niveles de poder, y los mecanismos de rendición de cuentas están controlados por el sistema.

Resumen:

Irán

presenta una corrupción sistémica, con poca separación entre poder

político, religioso y económico. El sistema permite y protege amplios

márgenes de discrecionalidad.

⚠️ Evaluación: corrupción institucional muy alta.

🇶🇦 Catar

Indicadores clave:

En el listado de países árabes para la región MENA aparece mejor que muchos, pero eso no implica ausencia de corrupción. (Maxinomics)

Hay menos datos públicos abiertos sobre casos de corrupción grandes comparados con otros países; la gobernanza está muy centralizada.

Acusaciones y contexto:

Como muchos estados con control fuerte del estado, las grandes inversiones estatales, los contratos vinculados al evento del FIFA World Cup 2022 y las infraestructuras han sido objeto de escrutinio por opacidad de licitaciones o acuerdos privados.

Aunque hay declaraciones de mejora de transparencia, los mecanismos de supervisión siguen siendo débiles y los negocios del estado son dominantes.

Resumen:

Catar

no destaca públicamente por escándalos enormes de corrupción “de tipo

judicial” pero funciona bajo un modelo de gobernanza altamente

centralizado donde los riesgos de favoritismo, discrecionalidad y falta

de transparencia son altos.

🟨 Evaluación: corrupción institucional probable, aunque con menos visibilidad pública.

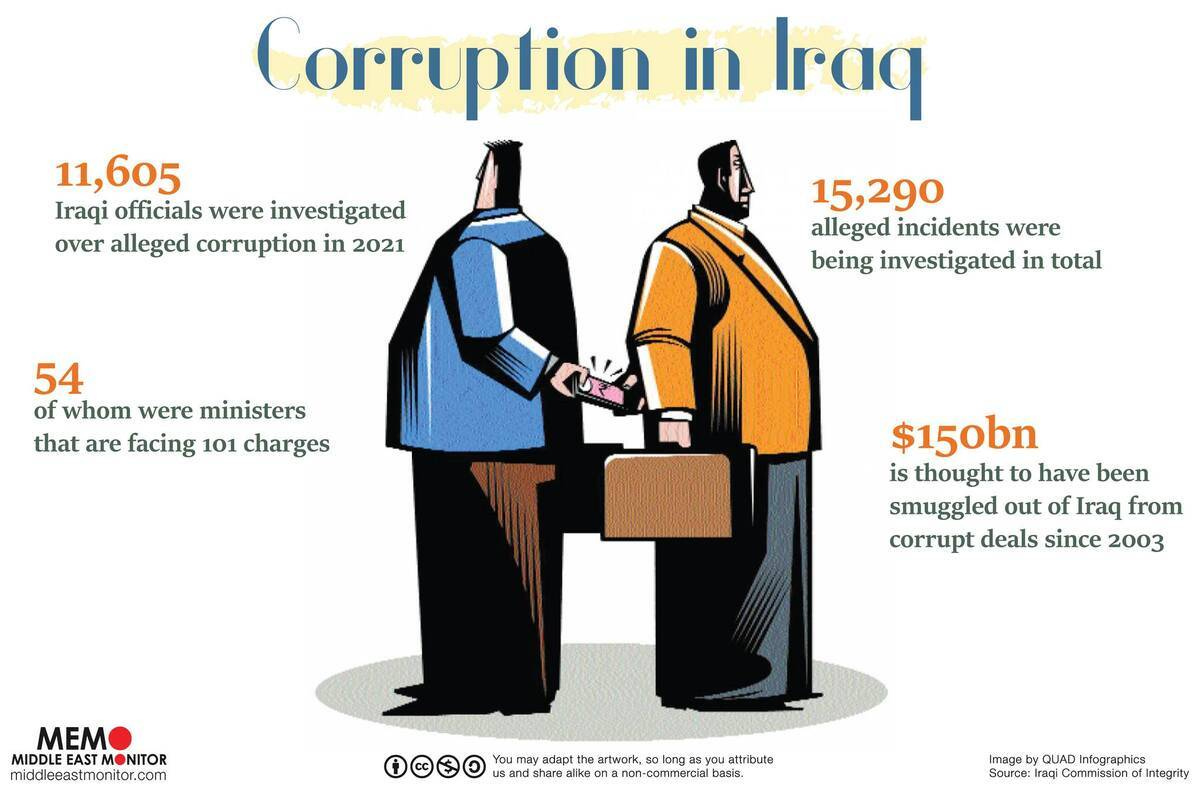

🇮🇶 Irak

Indicadores clave:

Irak aparece con puntuaciones muy bajas en los índices de percepción de corrupción para la región MENA. (rudaw.net)

Se han hecho anuncios de mejoras, pero los logros visibles aún son limitados.

Acusaciones y contexto:

La estructura del Estado tras la guerra y ocupación, con grandes ingresos petroleros, ha sido marcada por contratos públicos enormes, clientelismo, desplazamiento de poder a grupos de influencia, y un sistema político fragmentado.

Aunque hay mecanismos institucionales de integridad, su capacidad real es débil frente al clientelismo y la corrupción política. (rudaw.net)

Resumen:

Irak

enfrenta un reto grande de gobernanza: corrupción crónica, baja

capacidad de supervisión institucional, alta influencia de grupos con

intereses e ingresos estatales grandes.

🟥 Evaluación: corrupción institucional muy alta.

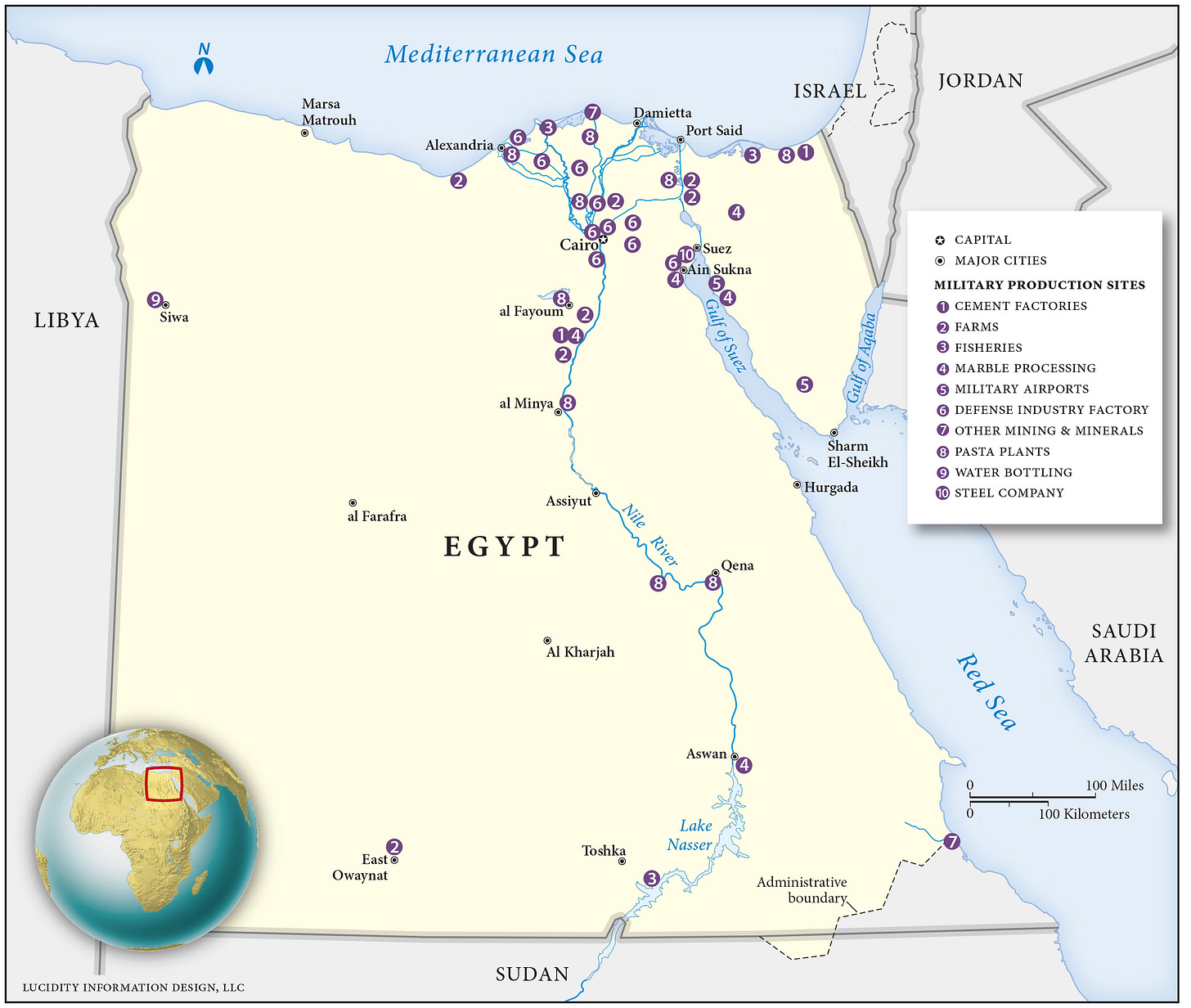

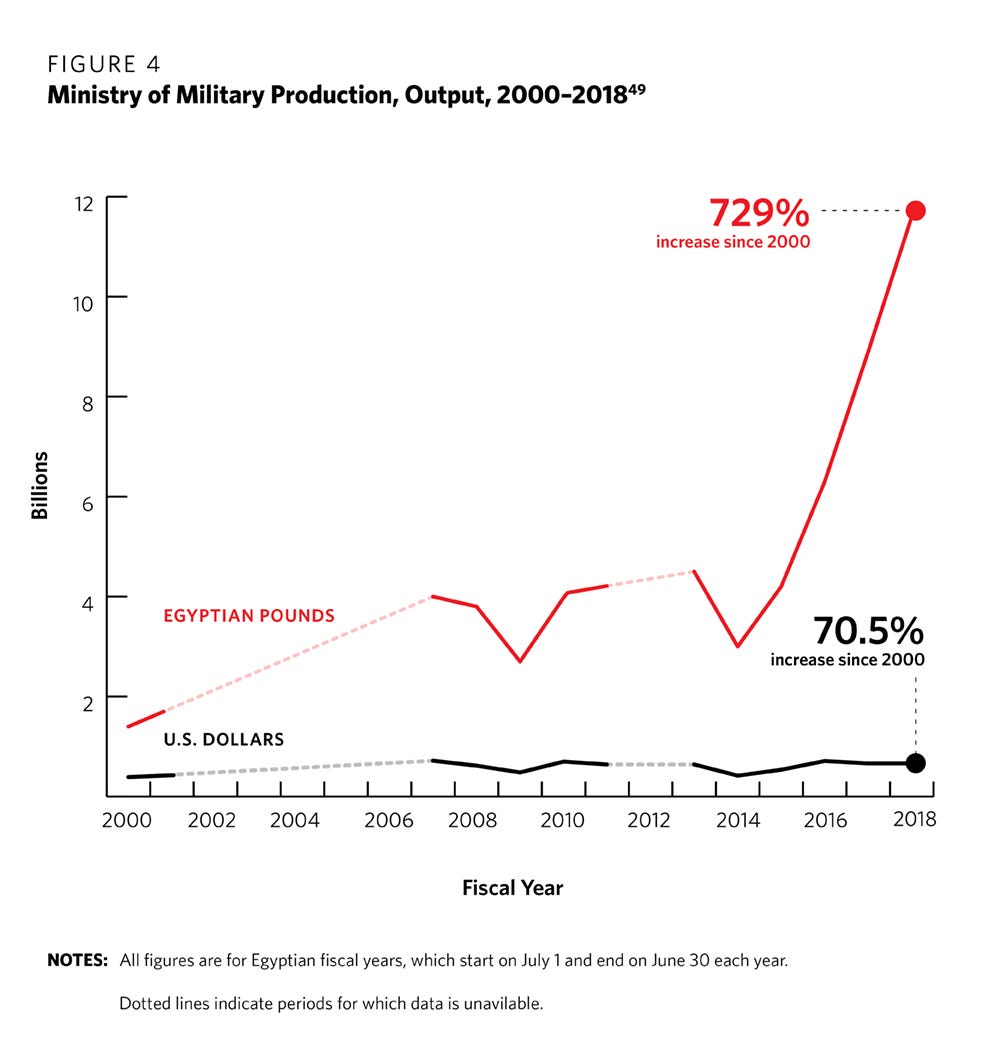

🇪🇬 Egipto

Indicadores clave:

Egipto también está mal posicionado en los índices regionales de corrupción — aunque no siempre con tanto foco mediático como otros.

El papel del ejército y de los negocios estatales en la economía es muy grande, lo cual favorece zonas de poca transparencia.

Acusaciones y contexto:

Bajo el mandato de Abdel Fattah al‑Sisi, el sector público y el militar han tenido un rol mayor en la economía; se señalan contratos importantes, concesiones, infraestructura de gran escala con poca supervisión externa.

Las autoridades anuncian lucha contra la corrupción, pero la independencia judicial, la prensa y la oposición están severamente restringidas, lo que limita la rendición de cuentas real.

Resumen:

Egipto tiene

una gobernanza con fuerte centralización, ejército/estado y negocios

públicos dominantes, lo que crea un entorno de riesgo alto para la

corrupción, aunque no siempre con visibilidad judicial alta.

🟥 Evaluación: corrupción institucional elevada.

🇹🇷 Turquía

Indicadores clave:

Según los informes de transparencia y la prensa especializada, Turquía ha visto un deterioro significativo en los últimos años. En 2023/24 su puntuación en el CPI era de 34 puntos. (Turkish Minute)

Se han señalado debilidades en la independencia judicial, el control de poder ejecutivo y los procesos de contratación pública. (Middle East Forum)

Acusaciones y contexto:

Bajo el gobierno del Recep Tayyip Erdoğan, se han cerrado investigaciones de corrupción significativas, se han purgado jueces/procuradores y se ha centralizado el poder. (Turkish Minute)

Más recientemente, se han abierto investigaciones contra municipios de la oposición por “corrupción”, pero esas investigaciones son vistas por muchos como politizadas. (Reuters)

Resumen:

Turquía

es un caso de gobernanza mixta: formalmente existen mecanismos de

control, pero en la práctica la concentración del poder y la

politización de la justicia han debilitado la integridad institucional.

⚠️ Evaluación: corrupción institucional alta y procesos de rendición de cuentas muy debilitados.

📊 Comparativa rápida de los seis países

Perfecto — te doy un perfil individualizado para cada uno (Arabia Saudí, Irán, Catar, Irak, Egipto, Turquía).

Para cada país incluyo (1)

los escándalos o casos recientes más relevantes; (2) figuras

principales implicadas o sectores afectados; (3) evolución en los

últimos 5–10 años. He incluido fuentes recientes para los puntos más importantes.

🇸🇦 Arabia Saudí

Escándalos / novedades recientes:

la conocida “purga anticorrupción” iniciada en 2017 continuó teniendo

réplicas (arrestos de altos cargos, congelación de activos y

procedimientos internos), y casos de corrupción en comisiones y

contratos públicos han seguido saliendo a la luz (p. ej. arresto del

director de una comisión real por contratos). (Wikipedia)

Figuras/sectores implicados:

príncipes y empresarios vinculados a grandes obras e inversiones

estatales; también el fondo soberano y grandes proyectos (NEOM,

proyectos patrimoniales) han sido foco de atención. (Human Rights Watch)

Evolución (2015–2025):

pasó de ser un reino con corrupción opaca a gestionar públicamente

grandes “operaciones anticorrupción” que, aunque recuperaron activos,

también sirvieron para consolidar el poder del príncipe heredero y controlar a rivales. Los mecanismos de control permanecen centralizados y con baja independencia judicial. (Wikipedia)

🇮🇷 Irán

Escándalos / novedades recientes:

casos de desvío y malversación ligados al sector petrolero y a

fundaciones estatales (bonyads). El caso de Babak Zanjani (magnitud del

fraude petrolero) sigue siendo emblemático y hay noticias sobre la

gestión de fondos recuperados y su rehabilitación dentro del sistema. (Wikipedia)

Figuras/sectores implicados:

empresarios intermediarios para evadir sanciones, gestores de fondos

estatales y fundaciones religiosas/estatales que controlan grandes

activos sin supervisión efectiva. (Wikipedia)

Evolución (2015–2025):

la corrupción ha sido persistente y vinculada a la estructura de poder

(líder supremo y bonyads). Los escándalos suelen producir detenciones de

caracteres mediáticos, pero la rendición de cuentas hacia los niveles

más altos es limitada; el Estado usa a veces procesos penales para

recuperar activos o controlar facciones. (Wikipedia)

🇶🇦 Catar

Escándalos / novedades recientes:

escrutinio internacional sobre la adjudicación y gestión de contratos

vinculados al Mundial 2022 y cuestionamientos sobre transparencia en

grandes infraestructuras; investigaciones judiciales en el exterior

sobre posibles irregularidades en el proceso de elección de sede

(seguimiento a investigaciones tipo “Qatargate”). (The Guardian)

Figuras/sectores implicados:

autoridades estatales y contratistas grandes; vínculos entre el estado,

empresas estatales y consultores internacionales en obras de gigantesca

envergadura. (The Guardian)

Evolución (2015–2025):

Catar ha elevado su perfil global y realizado inversiones masivas; eso

ha aumentado la exposición a críticas por falta de transparencia en

adjudicaciones y riesgos de favoritismo en contratos estatales, aunque

las causas judiciales internacionales son limitadas y muchas

investigaciones vienen de prensa y ONG. (Human Rights Watch)

🇮🇶 Irak

Escándalos / novedades recientes:

corrupción sistémica ligada a contratos petroleros y reconstrucción;

informes periódicos sobre saqueo de ingresos petroleros desde 2003 y

pérdidas masivas por contratos irregulares. Protestas ciudadanas (2019

en adelante) y denuncias sobre clientelismo y uso político de los

recursos. (Wikipedia)

Figuras/sectores implicados:

élites políticas, intermediarios en el sector petrolero, funcionarios

regionales y milicias con intereses económicos; el Estado central y

gobiernos provinciales compiten por control de contratos. (Wikipedia)

Evolución (2015–2025):

tras la caída de ISIS y la fase de reconstrucción, los enormes ingresos

petroleros no se tradujeron en transparencia; persistieron

clientelismo, saqueo y fragilidad institucional. Reformas parciales y

anuncios anticorrupción han sido insuficientes frente a prácticas

extendidas. (Wikipedia)

🇪🇬 Egipto

Escándalos / novedades recientes:

crecimiento del papel económico del Ejército y empresas estatales,

adjudicaciones de grandes obras con poca transparencia, y casos locales

de corrupción en administraciones territoriales. Informes sobre ajuste

del Estado hacia un “nuevo sistema” de capitalismo de Estado bajo

Al-Sisi. (Carnegie para la Paz Internacional)

Figuras/sectores implicados:

militares y empresas vinculadas a las fuerzas armadas, altos

funcionarios y contrapartes empresariales; el aparato estatal concentra

contratos grandes. (Carnegie para la Paz Internacional)

Evolución (2015–2025):

durante la presidencia de Al-Sisi se consolidó la presencia militar en

la economía; el discurso oficial combate la corrupción pero la

independencia judicial y la prensa están restringidas, lo que reduce

rendición de cuentas efectiva. En 2024–2025 se siguen reportando

numerosos casos locales y tensiones económicas que exponen prácticas

corruptas. (Carnegie para la Paz Internacional)

🇹🇷 Turquía

Escándalos / novedades recientes:

ampliación del control estatal sobre empresas privadas y uso de

instrumentos legales para incautar o supervisar compañías (TMSF),

aumento de investigaciones contra municipios de la oposición y

detenciones de alcaldes; informes sobre politización y actos de

corrupción dentro de la judicatura. Noticias de 2024–2025 muestran una

intensificación de medidas que la oposición y observadores ven como

selectivas. (Financial Times)

Figuras/sectores implicados:

sectores empresariales grandes que han sido intervenidos por fondos

estatales; élites próximas al AKP; autoridades judiciales y fiscales

cuya independencia ha sido cuestionada. (Financial Times)

Evolución (2015–2025):

desde la gran crisis de corrupción de 2013 y las purgas que siguieron,

Turquía ha visto un progresivo debilitamiento de la independencia

judicial y de control democrático. En 2024–2025 se ha intensificado la

apropiación política de recursos económicos y la persecución legal de

rivales, lo que ha transformado cómo se investigan y usan las

acusaciones de corrupción (a menudo vistas como herramientas políticas).

(institude.org)

🔎 Notas finales y fuentes clave

Las fuentes usadas para los puntos más relevantes incluyen investigación de Human Rights Watch, reportes del Financial Times, investigaciones periodísticas (The Guardian, AP) y análisis de think-tanks/centros de investigación (Carnegie). He colocado citas concretas junto a los párrafos para que puedas abrirlas y leerlas. (Human Rights Watch)